Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : un enjeu stratégique pour la souveraineté numérique européenne

La croissance exponentielle des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en Europe soulève des défis environnementaux, économiques et géopolitiques majeurs, tout en ouvrant des opportunités pour renforcer la souveraineté numérique européenne. Entre 2012 et 2021, la quantité d’équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché dans l’Union européenne a augmenté de près de 80 %, entraînant une hausse parallèle des déchets, dont moins de 40 % sont actuellement recyclés. Ces déchets contiennent pourtant des matériaux critiques indispensables à la transition numérique et énergétique. Si la directive DEEE 2 (2012/19/UE) a permis certaines avancées comme des obligations plus strictes en matière de collecte des déchets, elle demeure inadaptée à l’ampleur des enjeux.

Une consommation d’EEE en forte croissance :

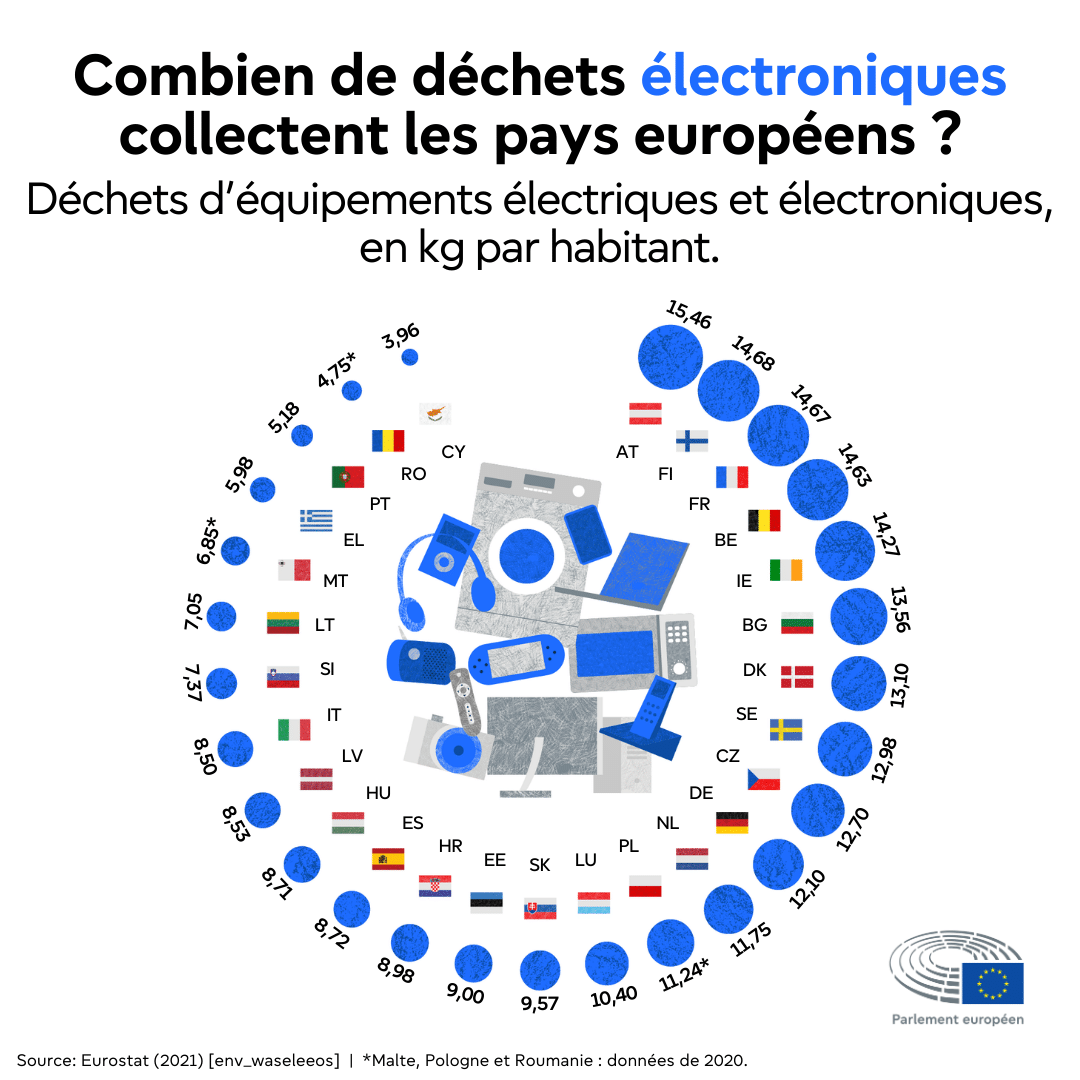

La quantité d’EEE mis sur le marché dans l’UE est passée de 7,6 millions de tonnes en 2012 à 13,5 millions de tonnes en 2021. Le volume collecté est passé de 3 millions à 4,9 millions de tonnes sur la même période. Cette dynamique reflète la numérisation accélérée de la société européenne, portée par la généralisation des smartphones, ordinateurs, objets connectés, mais aussi par des innovations dans les secteurs de l’énergie, de la santé ou de la mobilité.

Elle génère cependant un flux croissant de déchets complexes et à forte valeur stratégique, encore mal encadré. Les DEEE constituent aujourd’hui l’un des flux de déchets à la croissance la plus rapide au monde. Leur composition hétérogène (plastiques, circuits imprimés, terres rares, lithium, cobalt, etc.) les rend difficiles à traiter, tout en les rendant essentiels à l’industrie numérique européenne.

Un cadre réglementaire à renforcer

Adoptée en 2012, la directive DEEE 2 repose sur le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP). Elle fixe des objectifs contraignants en matière de collecte, réutilisation, recyclage et valorisation. Toutefois, selon un document de travail de la Commission publié le 2 juillet 2025, son application reste très hétérogène :

- Collecte : en 2019, seuls trois États membres ont atteint les objectifs fixés en matière de collecte des DEEE (65 % des équipements mis sur le marché ou 85 % des déchets générés), entraînant l’ouverture de procédures d’infraction contre 24 pays.

- Traitement : bien que les volumes recyclés augmentent, l’efficacité de la récupération des matières premières critiques reste limitée. Les normes de traitement sont appliquées de manière inégale, ce qui conduit les parties prenantes à réclamer un système de certification des centres de recyclage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, afin de garantir une application uniforme des standards, notamment pour le recyclage des batteries. Ces disparités de conformité affectent particulièrement les PME européennes.

- Surveillance : le contrôle des flux illégaux de DEEE, du « free-riding » (mise sur le marché d’équipements sans en assumer les obligations légales) et des exportations non conformes reste insuffisant. Cette faiblesse nuit à l’efficacité de la filière, entraîne une perte de matières premières précieuses pour l’économie européenne et accroît les risques environnementaux dans les pays tiers où ces déchets sont souvent envoyés.

Une réforme en cours pour un encadrement plus ambitieux

Afin de remédier à ces limites, une révision en profondeur de la directive est prévue d’ici fin 2026, conformément à la directive (UE) 2024/8846. Le passage d’un acte législatif de type directive à un règlement européen est sérieusement envisagé, dans l’objectif de renforcer l’harmonisation juridique et d’assurer une application plus uniforme et efficace au sein de l’Union.

Plusieurs axes de réforme semblent se dessiner :

- Renforcement des exigences d’éco-conception : intégrer dès la conception des produits des critères de réparabilité, démontabilité et recyclabilité ;

- Traçabilité accrue : notamment par la mise en place d’un passeport numérique des produits ou d’outils d’ecorating, encore peu adoptés par certains fabricants ;

- Soutien aux acteurs locaux : afin de développer les capacités de traitement et de réemploi en Europe et de limiter l’externalisation de la valeur ajoutée vers l’Asie ;

- Harmonisation des obligations des producteurs : pour lutter contre le dumping réglementaire et la fragmentation du marché intérieur, qui freinent les initiatives des PME.

Un enjeu plus large : sobriété, autonomie stratégique et cohérence réglementaire

Pour être réellement efficace, cette réforme doit s’inscrire dans une approche plus globale, intégrant l’ensemble des politiques de sobriété et de résilience numérique. Plusieurs initiatives convergentes méritent d’être mentionnées dans ce cadre :

- Le chargeur universel, adopté en 2022 et applicable dès 2024, vise à limiter la multiplication des câbles, accessoires et adaptateurs. Il sera étendu à d’autres catégories de produits comme les ordinateurs portables à partir de 2026.

- Le droit à la réparation, prévu par la directive sur la durabilité des biens, renforce l’obligation pour les fabricants de proposer des réparations pendant au moins 5 ans après l’achat, ainsi que la mise à jour des logiciels.

- L’uniformisation des batteries, désormais visible dans le jardinage ou le bricolage, permet d’éviter une prolifération inutile d’équipements et favorise la réparabilité prévu par le Règlement européen batteries 2023/1542

Ces politiques répondent à un principe fondamental de l’économie circulaire : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Promouvoir la durabilité, la sobriété et la réparabilité n’est donc pas seulement un choix écologique, mais un acte de souveraineté : moins dépendre des chaînes d’approvisionnement globalisées et des importations de produits à courte durée de vie.

Un enjeu géopolitique et commercial majeur

Au-delà des enjeux environnementaux, les DEEE posent un défi économique et géopolitique majeur pour l’UE. La majorité de ces déchets provient de produits importés, notamment de Chine, ce qui creuse notre déficit commercial et nous expose aux décisions unilatérales de pays tiers. Une politique douanière restrictive pourrait fragiliser les chaînes d’approvisionnement européennes en composants critiques. Ces déchets constituent une ressource stratégique essentielle à l’autonomie industrielle européenne, les matériaux qu’ils contiennent étant prioritaires dans la Communication sur un approvisionnement sûr et durable (mars 2023), ainsi que dans la Boussole de la compétitivité et le Clean Industrial Deal.

Dans ce contexte, la valorisation des déchets électroniques devient une ressource stratégique, permettant à l’UE de :

- Réduire la dépendance aux importations, notamment vis-à-vis de la Chine, principal fournisseur de terres rares et acteur majeur dans la chaîne mondiale des semi-conducteurs ;

- Renforcer la résilience des chaînes de valeur technologiques, notamment dans les secteurs de la défense, de la santé ou de l’intelligence artificielle, en diversifiant les sources d’approvisionnement en matériaux critiques issus des DEEE ;

- Diminuer l’impact environnemental de la production numérique en favorisant une économie circulaire.

- Réduire l’empreinte carbone associée aux importations, en cohérence avec le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).

Pour réussir, l’UE devra investir massivement dans les infrastructures industrielles de tri, recyclage et reconditionnement, tout en soutenant le développement d’un marché européen structuré du réemploi. Cela nécessite une mobilisation importante des fonds régionaux et une intégration claire de ces priorités dans le cadre financier pluriannuel européen en cours de réforme.

Faire des DEEE un levier d’autonomie industrielle et numérique

En somme, l’essor des déchets électroniques en Europe constitue à la fois un défi écologique et une opportunité stratégique. Si la directive DEEE 2 a posé les premières pierres d’un cadre commun, ses limites exigent aujourd’hui une réforme plus ambitieuse et cohérente. La souveraineté numérique de l’UE passe par la maîtrise complète de la chaîne de valeur des matériaux critiques : de la collecte à leur réintégration dans de nouveaux équipements. Il est temps de faire du déchet une ressource stratégique, et de la circularité une norme industrielle afin d’atteindre les objectifs de souveraineté numérique.

Stella Rivat,

Consultante en affaires publiques européennes chez KDC Conseil

Pour iDFrights

Références

- Commission européenne, SWD(2025)184 final, Evaluation of the WEEE Directive 2012/19/EU, juillet 2025.

- Eurostat, Waste electrical and electronic equipment (WEEE) statistics, 2024.

- Communication de la Commission : A secure and sustainable supply of critical raw materials, COM(2023) 160 final.

- Conférence “Promoting Circularity in the ICT Sector in Europe”, Parlement européen, 26 juin 2025.

- Directive (UE) 2024/8846 modifiant la directive 2012/19/UE.