16 avril 2021

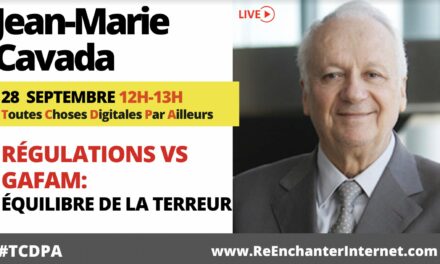

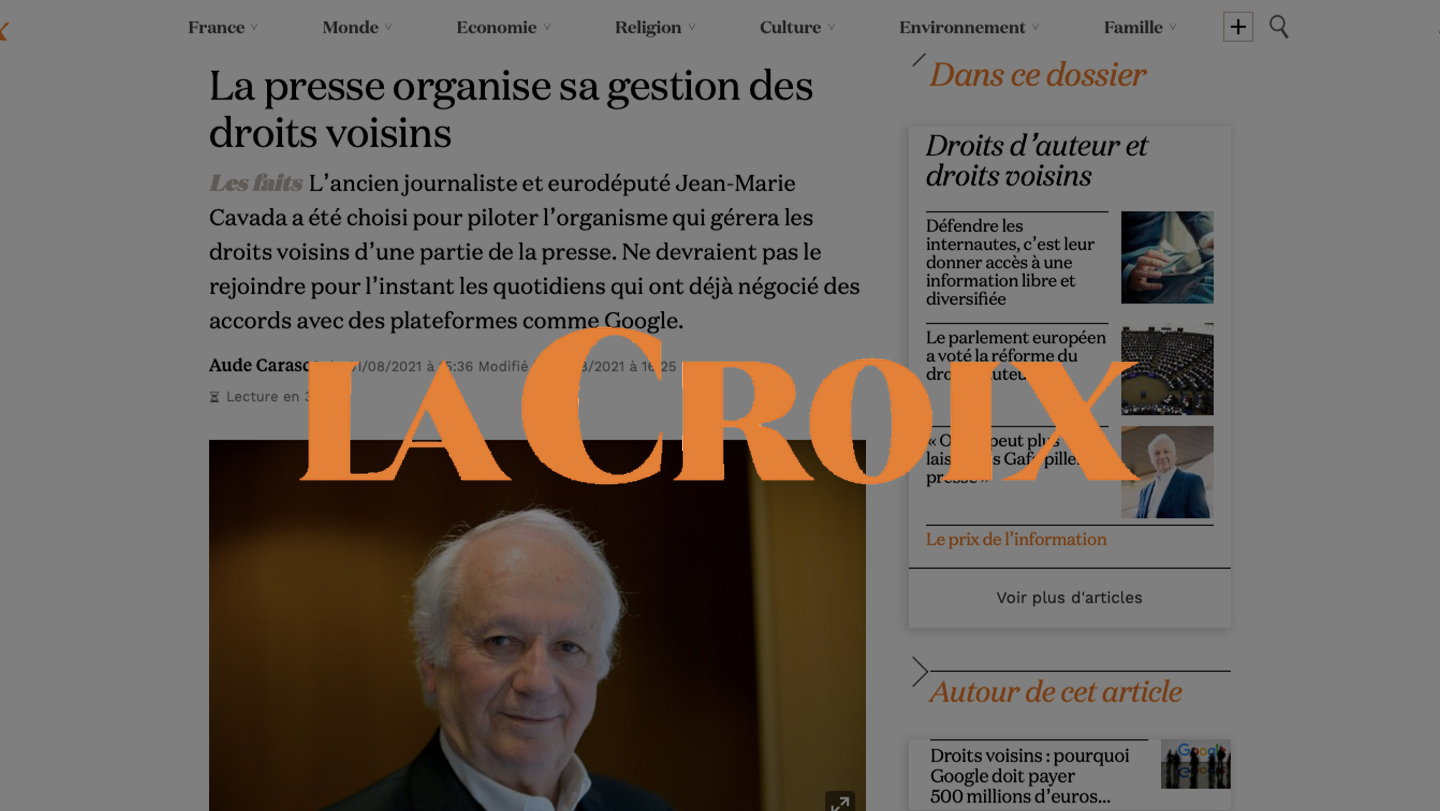

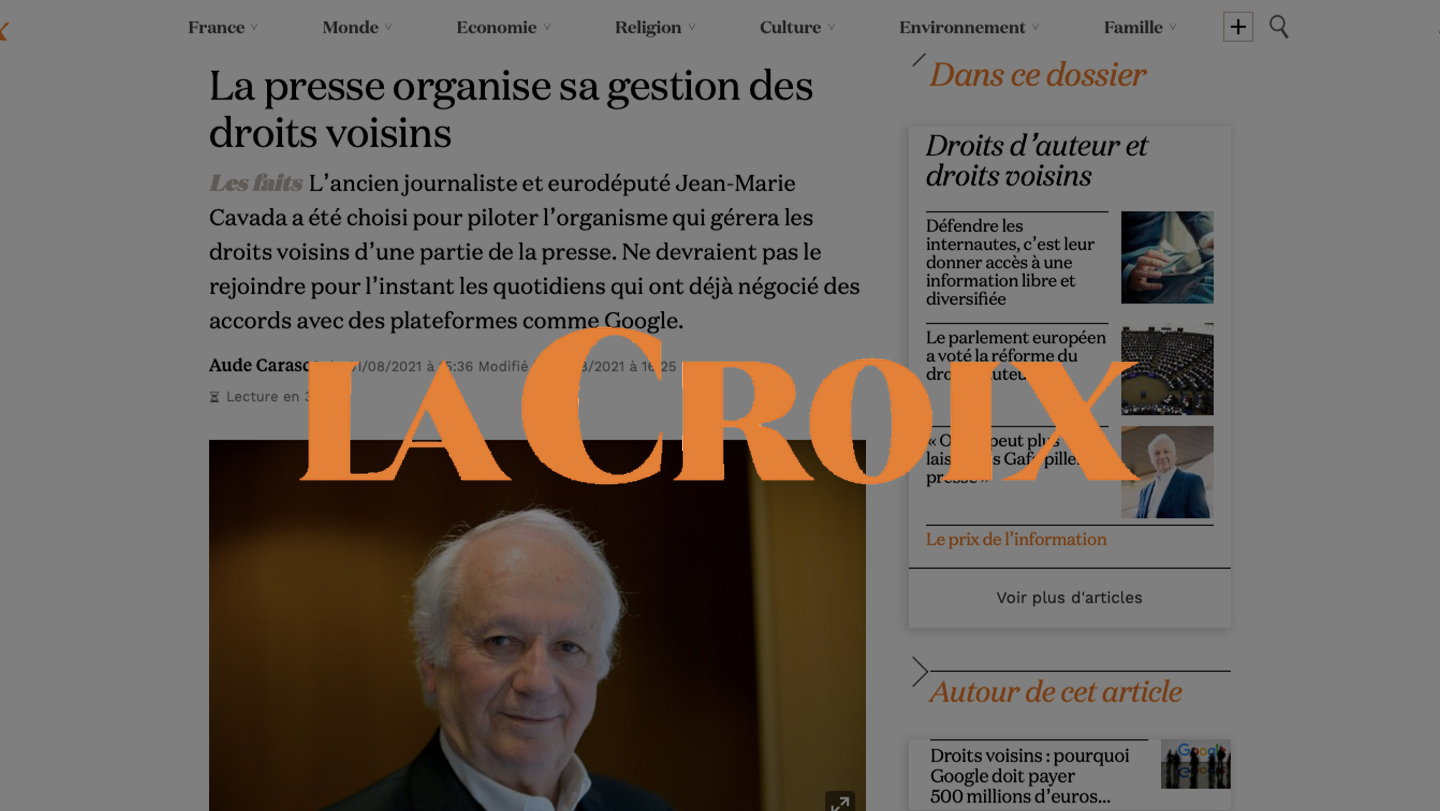

Accueil I Audition de M. Jean-Marie Cavada à la Commission des Affaires culturelles du Sénat le 14/04 pour un premier bilan de l’application de la loi dite « Droits voisins », sur le partage des ressources entre les plateformes numériques et la presse sur les contenus diffusés sur les réseaux

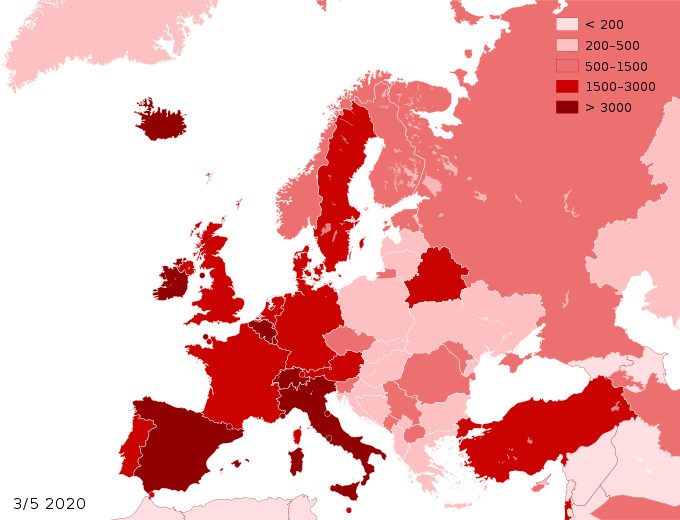

Entrée en vigueur en juillet 2019, l’application de la loi sur les droits voisins est toujours en phase de négociation avec Google, et révèle l’incapacité de faire front commun face au géant américain, comme l’a démontré une table ronde organisée ce mercredi au Sénat.

La France avait été le premier pays européen à la transposer dans son droit national. Trois mois après la publication de la directive européenne d’avril 2019 portant sur les droits voisins, le Parlement français adoptait une loi, appliquant à l’échelle nationale ces dispositions. L’objectif ? Que les médias soient rémunérés quand les plateformes du numérique, et notamment Google, affichent des extraits de leurs articles dans les résultats de recherche. Mais l’enthousiasme parlementaire est vite retombé.

Sur le papier, l’équation est pourtant simple. Google doit payer pour du contenu qu’il s’approprie et qu’il diffuse sur sa plateforme. Mais comme l’a rappelé Laurent Lafon, président de la commission sénatoriale de la Culture, lors d’une table ronde organisée sur le premier bilan de l’application de la loi en France, « les plateformes n’ont pas accueilli avec joie les dispositions de cette loi, et Google l’utilise de manière dilatoire pour la tourner à son avantage ».

Des sommes minimes consenties

Car l’entreprise californienne n’entend pas se soumettre pleinement à cette nouvelle obligation. Lors de la discussion au Parlement européen, déjà, Google avait entrepris un travail de sape pour bloquer l’adoption de la directive, comme l’a rappelé Jean-Marie Cavada, vice-président à l’époque de la commission aux Affaires juridiques du Parlement européen. Il dénonce ce qu’il caractérise comme « des méthodes de voyous ». « Nous avons reçu beaucoup, beaucoup de menaces. On a carbonisé mon ordinateur en m’envoyant 7 000 messages en une nuit ».

Après l’adoption de la loi française, l’entreprise a d’abord refusé d’appliquer le texte, en retirant tout simplement les extraits d’articles de sa plateforme. Mais après une décision de l’Autorité de la concurrence, validée par la Cour d’appel de Paris en octobre 2020, Google s’est vu dans l’obligation d’entreprendre des négociations avec les médias français. Ce qu’il a consenti, mais avec une partie des acteurs seulement, la presse d’information générale.

Jean-Pierre de Kerraoul, président de la commission juridique de l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), a expliqué qu’ils étaient arrivés à un accord avec Google en novembre 2020, « après 16 mois de négociations extrêmement dures, des menaces et du chantage ». « C’est la reconnaissance claire que désormais, les rémunérations qui pourront être versées le seront en vertu d’un droit, et non d’une générosité », comme l’avait au départ affirmé la firme.

Problème, les montants négociés sont jugés faibles, voire ridicules. David Assouline, sénateur socialiste de Paris, a eu connaissance de la somme proposée, ne pouvant cependant pas être révélée selon les clauses de l’accord. Il la décrit comme « ridicule ». « L’État devrait vous le donner cet argent […]. Je sais que la presse est dans une très grande difficulté, mais c’est vraiment très peu. Je pense que si l’on dédouane Google de ses obligations, car il a donné cette somme, alors c’est une victoire et à la Pyrrhus ». Des propos appuyés par Jean-Marie Cavada, qui estime que les géants du numérique proposent aux médias de la « monnaie de sortie de messe ».

#Dans les médias, #Actualités

Conference : How do we stack up ? | 02 june 2025

![[DSA, AI Act] Régulation, et si l’Europe avait raison ? Podcast les Eclaireurs du Numérique avec Jean-Marie Cavada](https://idfrights.org/wp-content/uploads/2023/12/8c234391-01e8-40d4-9608-4ea6c80d4f11-440x264.jpg)

Interview de Jean-Marie Cavada pour R2PI Podcast

Concurrence : Google au pied du mur

Les news qui ont fait l’actu 4 avril au 10 avril

Les news qui ont fait l’actu 21/02 – 26-02

Les news qui ont fait l’actu 25

L’EUROPE, LE BUFFLE, L’OURS ET LE PANDA

Emission Hebdo Com, BFM Business

Les rencontres d’Eguilles

Google, entreprise malfaisante – Le Point

Pitié pour les Droits de l’Homme !

Joe Biden, l’ami de la BigTech

Netflix : un défi à relever pour l’Europe

Une Europe sans véto face aux prédateurs numériques

Covid-19 et usages du numérique en Afrique

Numérique : l’Afrique veut donner de la voix

Numérique : séparer les pouvoirs.

STOP COVID : l’avenir d’internet est entre vos mains

institute for Digital Fundamental Rights

La protection des données et la crise sanitaire

Tribune dans Les Echos

Newsletter de Contexte

Article de ElectronLibre

Article de European Scientists

Tribune dans le JDD