8 mars 2021

L’idée est véhiculée avec force par les opposants à toute forme de régulation des réseaux de communication numérique : la régulation des contenus protégés pour lutter contre les contenus illicites serait nécessairement un frein, par définition illégitime, à la liberté d’expression telle qu’elle devrait pouvoir s’exprimer sur les réseaux de communication électronique et en premier lieu, sur Internet.

L’état des lieux de la régulation sur les réseaux sociaux illustre pourtant davantage un déséquilibre flagrant en défaveur de la protection des contenus (I). Des axes d’amélioration s’imposent en conséquence pour une meilleure protection contre les contenus contrefaisants en ligne (II)

I – Etat des lieux de la régulation des contenus protégés via les réseaux

Comme on le sait, la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique actant l’absence de responsabilité et d’obligation générale de surveillance des prestataires techniques d’Internet a été l’objet de nombreux débats notamment avec les ayants droit.

Dans ce cadre, il convient de rappeler que les exemptions prévues par le droit communautaire n’ont jamais été conçues comme étant absolues : l’absence de responsabilité n’est envisageable que pour autant que le prestataire technique n’ait pas eu effectivement connaissance de l’activité illicite ou qu’il ait agi promptement pour retirer ces contenus, dès qu’il en a eu connaissance. C’est avec ce dispositif qu’avait été trouvé en 2000 un point d’équilibre entre les obligations des prestataires d’Internet et la lutte contre les contenus illicites.

Ces exemptions étaient peut-être compréhensibles dans la période du développement d’Internet. Elles sont toutefois beaucoup plus contestables désormais à l’ère plus mature des réseaux sociaux et beaucoup moins légitimes quand on connaît les effets pervers auxquels elles ont mené

Les pratiques mises en œuvre dans la lutte contre le piratage sur Internet en sont une parfaite illustration : les procédures de notification et de retrait de contenus illicites (dites « notice and take down »), résultant en France de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi LCEN) du 21 juin 2004 sont, dans les faits, d’une complexité telle qu’elles découragent en réalité les ayants droit de toute intervention. Ainsi, on rappellera qu’en application de la loi LCEN (article 6), pour qu’un prestataire technique d’Internet soit valablement notifié de faits litigieux, et présumé connaître ces faits, il convient de lui adresser :

– la date de la notification envoyée à l’éditeur d’un contenu estimé comme illicite,

– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

La longueur de cette liste d’éléments à lui notifier est édifiante : en réalité, au nom de l’absolue nécessité de préserver l’absence d’obligation générale de surveillance sur Internet, ce sont ici des obstacles particulièrement importants qui ont été élevés contre l’efficacité des réclamations des ayants droit en cas de contrefaçon.

En pratique, les ayants droit doivent ainsi notifier des listes particulièrement conséquentes de liens hypertextes renvoyant vers les contenus contrefaisants, pour répondre notamment à l’exigence de « description des faits litigieux et leur localisation précise » prévue dans la loi française. En outre, il est souvent difficile d’identifier précisément l’éditeur à l’origine d’une publication contrefaisante. Force est ainsi de reconnaître que l’entreprise n’est pas aisée pour les ayants droit ne disposant pas de ressources humaines suffisantes pour entreprendre de telles tâches.

In fine, l’obligation de surveillance que le législateur, communautaire ou français, a répugné à imposer aux prestataires en ligne s’est reportée sur les ayants droit. Ces derniers ont été contraints, dans les faits, de recourir à des services spécialisés, internes ou externes, pour traquer les contrefaçons sur Internet.

Quant aux systèmes de protection technique proposés par certains opérateurs du net, il convient de rappeler qu’ils souffrent de plusieurs handicaps.

Ces outils ne sont pas normalisés, ni compatibles entre eux de telle sorte que les ayants droit soucieux de protéger efficacement leurs contenus doivent se doter de chaque outil technique, choisi unilatéralement par chaque opérateur pour sa plateforme. Ils ne sont pas nécessairement automatisés et requièrent une intervention humaine et l’identification préalable des contenus disséminés sur un réseau, par les ayants droit eux-mêmes.

Ainsi, chaque type de plateforme utilise son propre système de notification et édicte ses propres règles de vérification de l’information, avant qu’un contenu estimé contrefaisant puisse être retiré. De même, aucun dispositif législatif ne contraint un opérateur ou prestataire technique d’Internet à mettre à disposition des ayants droit des outils techniques de lutte contre les contenus illicites. Les ayants droit ont ainsi parfois recours à leurs propres prestataires techniques pour mettre en œuvre les procédés de « watermarking » (technologie d’identification qui est une empreinte inscrite sur ou dans un support et basée sur l’insertion d’un tatouage numérique audio inaudible à l’oreille humaine) ou d’identification des contenus protégés en matière de lutte contre la contrefaçon.

Dans ce contexte, des axes d’amélioration ont été, et peuvent encore être, envisagés.

II – Axes d’amélioration en matière de régulation des contenus protégés

Les ayants droit de contenus sportifs ne s’y sont pas trompés : constatant la faiblesse des moyens juridiques à leur disposition dans la lutte contre le piratage, ils ont tenté d’améliorer le cadre légal applicable.

A l’occasion de l’adoption de la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, ils sont ainsi parvenus à faire intégrer dans notre droit interne la prévision de conclusion d’accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques en vue de lutter contre la mise en ligne de contenus audiovisuels sans autorisation[1].

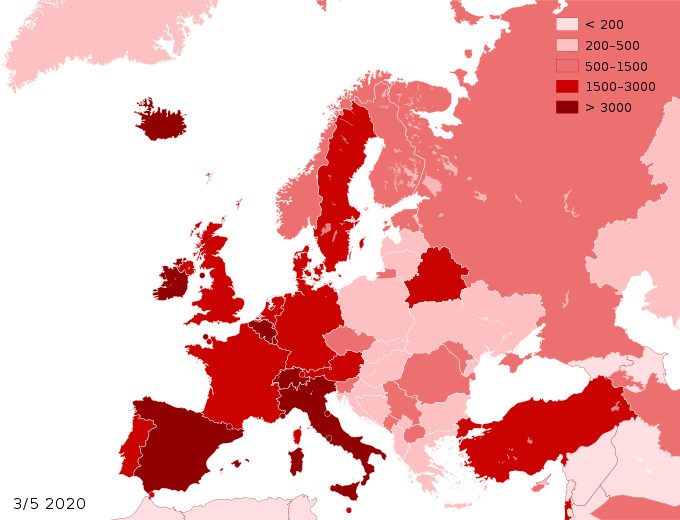

La disposition s’avérant toutefois insuffisante, de nouvelles initiatives ont eu lieu pour faire intégrer dans le projet de loi audiovisuelle, discuté en France début 2020, des dispositions plus protectrices des ayants droit en matière de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives. Comme on le sait, la crise sanitaire de la Covid-19, ayant suscité d’autres priorités pour le Parlement, a fait reporter à plus tard les débats autour de ce texte. Le projet de loi prévoyait de permettre aux ayants droit de compétitions sportives constatant des atteintes graves et répétées à leurs droits d’exploitation audiovisuelle de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé.

Cette saisine doit permettre d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes à leurs droits, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal, ou l’un des objectifs principaux, est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. La procédure envisagée est justifiée par la nécessité de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des ayants droit des compétitions sportives et cela, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Mesure particulièrement innovante, la proposition de loi envisageait ainsi de permettre au juge de prononcer des mesures de blocage ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à toute plateforme diffusant illicitement des compétitions sportives.

Devant le retard pris par la réforme générale de l’audiovisuel, les dispositions proposées ont été reprises au sein de la proposition de loi n°538 du Sénat visant à lutter de manière effective contre le piratage du sport. Ce texte reprend dans les grandes lignes les propositions initialement prévues dans le projet de loi audiovisuelle[2].

Il est toutefois regrettable que l’initiative reste limitée à la seule lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives. Est-ce à dire que les contenus autres que sportifs ne mériteraient pas la même attention des pouvoirs publics ? Il est paradoxal que davantage de protection soit accordée à des contenus sportifs dont les enjeux économiques sont, certes, considérables mais, il faut bien le reconnaître, d’une importance moindre sur le plan de la création intellectuelle.

Il faut néanmoins espérer que les titulaires de droits sportifs ouvrent ainsi la voie à une meilleure régulation et lutte contre les contenus contrefaisants sur Internet et les services de communication au public en ligne.

De la même façon, il faut saluer l’adoption de la Directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels»). Cette directive permet désormais d’imputer un certain nombre d’obligations aux services de plateformes de partage de vidéos[3] contre les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la violence ou à la haine ou encore, dont la diffusion constitue une infraction pénale.

Cette Directive, telle que modifiée en 2018, opère de ce fait un progrès notable dans la protection contre les contenus illicites. Ces dispositions ont été transposées dans notre droit interne par l’ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 modifiant notamment la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cependant, la lutte contre les contenus contrefaisants ne doit pas non plus être négligée car il ne faut pas oublier que les droits de propriété intellectuelle constituent eux-mêmes des moyens d’expression, gages de préservation des libertés individuelles et d’opinions.

La Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique illustre indéniablement la recherche d’équilibre menée par les autorités communautaires, notamment au travers de son article 17 visant l’utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

Ce texte, qui prévoit la conclusion d’accords de licences entre fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ainsi qu’une coopération entre eux pour éviter des blocages de contenus au détriment des utilisateurs des services, tend vers un juste équilibre entre respect des droits et intérêts des utilisateurs. Il prend notamment le soin de préciser que l’absence d’obligation générale de surveillance reste préservée et que des mécanismes devront être prévus par les Etats membres pour que les utilisateurs des services de partage de contenus puissent toujours se prévaloir des exceptions ou limitations existantes aux droits, dont notamment la citation ou la critique.

Pourtant, malgré cette recherche d’équilibre par les autorités communautaires, la transposition du texte connaît encore de fortes oppositions avec notamment, l’étendard de l’atteinte à la liberté d’expression comme constituant un obstacle à la transposition de l’article 17 dans certains Etats membres.

Les initiatives européennes de propositions de règlements au travers du « Digital Services Act » et du « Digital Markets Act » font aussi espérer une meilleure protection des intérêts légitimes des ayants droit. Encore faudrait-il que ces initiatives ne restent pas aussi limitées : à ce stade, le principe d’immunité des prestataires techniques d’Internet reste entier.

En outre, les concepts restent encore trop flous pour envisager une véritable protection contre les contenus préjudiciables (pas d’obligation de procédures techniques de retrait / pas de notion harmonisée des contenus illicites, laissée à l’appréciation des législateurs nationaux …). Il est à craindre que les textes débattus au niveau communautaire, s’ils devaient rester en l’état, soient en réalité privés de toute efficacité. Il convient en conséquence de militer pour que les textes à venir soient grandement améliorés, sur le modèle de ce qui a été fait en matière de droits sportifs ou proposé dans la directive sur les services de médias audiovisuels pour la lutte contre les contenus illicites.

En conclusion, il convient de revenir sur l’affirmation parfois péremptoire selon laquelle toute tentative d’amélioration de la régulation des contenus protégés nuirait nécessairement à la liberté d’expression.

L’histoire de cette « vieille technologie » qu’est la télévision face aux réseaux sociaux, illustre bien la possible conciliation de la liberté d’expression avec des règles de protection.

On rappellera ainsi que le principe de la liberté de communication, qui n’est qu’une modalité du principe plus général de liberté d’expression, est inscrit au sein même des différents textes protecteurs des droits et libertés individuels. Pour autant, cette liberté n’est pas sans limite, comme toute liberté individuelle.

Sur le plan communautaire, avec la Directive dite « Télévision sans frontière » puis la Directive « Services de médias audiovisuels » et sur le plan national, avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les éditeurs de services télévisuels traditionnels se sont bien accommodés de contraintes règlementaires restreignant leur liberté éditoriale, au nom de principes fondamentaux, non moins négligeables que la liberté d’expression, tels que la protection des mineurs ou encore, la lutte contre les contenus incitant à la haine ou à la discrimination.

Peut-on pour autant prétendre que les services télévisuels auraient été privés de leur liberté d’expression du seul fait de la règlementation ? Nul ne saurait être aussi excessif dans l’analyse surtout depuis l’émergence des grands médias d’information en continu à la télévision qui à elle seule, est la preuve de ce que la liberté d’informer et de s’exprimer n’a jamais été niée.

Prétendre cela reviendrait à dire, là encore, que des intérêts hautement essentiels, tels que ceux de la protection de l’enfance ou encore, la lutte contre la haine, seraient en quelque sorte moins estimables que la liberté d’expression et devraient alors être moins bien protégés.

Le développement des réseaux sociaux et des plateformes de partage de vidéos, notamment comme véhicules de nombreuses polémiques d’ordre sociétal, avec une audience grandissante auprès des plus jeunes, nécessite ainsi aujourd’hui une attention encore plus particulière des pouvoirs publics. La lutte contre la désinformation, contre les contenus préjudiciables aux mineurs et les contenus haineux mérite indéniablement une régulation plus réfléchie de ces réseaux et plateformes numériques.

Il devrait en être de même des droits de propriété intellectuelle : à quel titre devraient-ils être minorés pour privilégier une soi-disant liberté d’expression sans limite et potentiellement exercée au détriment de droits privatifs ?

A l’inverse, que dire de ces géants du numérique qui en viennent aujourd’hui à interdire l’accès à leur réseau à un ex-président américain, en raison de son soutien à des exactions politiques ? Par ailleurs, comment qualifier leurs méthodes empêchant l’accès via leurs moteurs de recherches aux mots-clés et sites des éditeurs de presse au prétexte que ceux-ci souhaitent recevoir une juste rémunération du fait de l’utilisation de leurs contenus ? Le risque de censure provient-il réellement, dans un tel cas, des ayants droit ? Ces exemples nous semblent illustrer comment un libéralisme exercé à l’excès peut aussi conduire à restreindre la liberté d’expression, contrairement aux idées reçues.

En réalité, l’opposition systématiquement faite entre régulation des contenus protégés et liberté d’expression n’a pas lieu d’être et le temps est venu d’apporter des améliorations conséquentes à la protection des contenus objets de droits privatifs.

[1] Article 24 de la loi : « Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives. »

[2] http://www.senat.fr/leg/ppl19-538.html

[3] (définis par l’article 1er, paragraphe 1, a bis) comme « un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE, et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement»)

Christine NGUYEN

![[DSA, AI Act] Régulation, et si l’Europe avait raison ? Podcast les Eclaireurs du Numérique avec Jean-Marie Cavada](https://idfrights.org/wp-content/uploads/2023/12/8c234391-01e8-40d4-9608-4ea6c80d4f11-440x264.jpg)